Share This Article

Im Oktober 1904 kaufte das Schaffhauser Bankhaus Zündel die Ziegelfabrik Rickelshausen, weshalb das Unternehmen fortan als Vereinigte Ziegelfabriken Thayngen, Hofen und Rickelshausen, Zündel & Co. firmierte. Verkäufer war ein geheimnisvoller Baron Albert Wuille di Bille, Seigneur du Col des Roches.

Kurz vor der Eröffnung der Ausstellung «Von der Ziegelfabrik Hofen zum Tonwerk Thayngen» im Herbst 2017 erscheint Museumsmitarbeiter Adrian Ott mit einem in Rickelshausen hergestellten Ziegel, auf dem ein Hakenkreuz erkennbar ist. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass sich ein in Deutschland tätiges Schweizer Unternehmen während der Zeit des Nationalsozialismus den politischen Zwängen nicht entziehen konnte. Doch wie stark musste sich das Thaynger Unternehmen damals anpassen? Im Moment lassen sich dazu keinerlei Aussagen machen.

Ein weiteres deutsches Phänomen lässt sich an Objekten der Ziegelfabrik Rickelshausen ablesen: die Hyperinflation. Die hohe Staatsverschuldung Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg, verursacht durch die Rückzahlung von Kriegsanleihen sowie Reparationszahlungen an die Alliierten, führte zum wirtschaftlichen Kollaps, der erst mit der Einführung der Rentenmark am 15. November 1923 allmählich abgewendet werden konnte. Nicht nur der Staat, sondern auch viele Gemeinden und Unternehmen druckten eigene Banknoten beziehungsweise Geldersatzscheine. Von der A. G. der Ziegelfabriken Thayngen und Rickelshausen sind ebenfalls Gutscheine bekannt im Wert von 20, 50 und 100 Milliarden, ausgegeben am 22. Oktober 1923.

Erste Ziegelei wohl 1864/65

Die Ziegelfabrik Rickelshausen hat sich an zwei verschiedenen Standorten befunden. Zunächst kaufte Matthias Merz 1855 die städtische Ziegelhütte von Radolfzell in Friedingen und verlegte sie spätestens 1864/65 nach Rickelshausen, nordwestlich seines Gutshofs «Schlössle» an der Strasse nach Singen.

Spätestens im Oktober 1873 verkaufte Merz das Schlossgut Rickelshausen an Arnold Wuille di Bille. 1888 errichtete der neue Besitzer eine Kalkbrennerei. Der gleichzeitig geplante Neubau einer Ziegelfabrik auf Böhringer Gemarkung, im Ried und damit nahe der Aach gelegen, erhielt vorerst keine Genehmigung. Der entsprechende Handelsregistereintrag erfolgte erst am 21. September 1892.

Die Ziegelei erlitt durch Grossbrände 1898 und 1900 erheblichen Schaden und wurde von Wuille di Bille 1901 abgestossen – nach der einen Quelle tauschte er sie im April gegen Wohnhäuser in Stuttgart, nach einer anderen verkaufte er sie im November an den Stuttgarter Kaufmann Friedrich Leuschner. Ein offensichtlich zweifelhaftes Geschäft, denn bereits wenige Monate später wurden die Liegenschaften Leuschners öffentlich versteigert – sie gelangten im Juli 1902 an den Zürcher Kaufmann Alois Ackermann.

Verkauf an Zündel 1904

Im September 1904 kam es zu einer neuerlichen Zwangsversteigerung, denn Ackermann war bankrott und «jetzt unbekannten Aufenthalts». Gut einen Monat später vermeldete die «Konstanzer Zeitung»: «Die Ziegelei Rickelshausen wurde am 24. Oktober bei der Liegenschaftsvollstreckung an Herrn Arnold de Wuille in Rickelshausen um 25 000 Mark verkauft. Derselbe hat sie nun an die Herren Zündel u. Comp., Ziegeleigeschäft in Thayngen (Schweiz), um 46 000 Mark wieder verkauft.»

Wurden die Schweizer übers Ohr gehauen? Fast doppelt so hoher Kaufpreis und dies erst noch ohne das Lettfeld! Anzunehmen ist allerdings eher, dass de Wuille die Ziegelei gar nie richtig verkaufen konnte und sich deshalb eine erhebliche Summe ans Bein streichen musste.

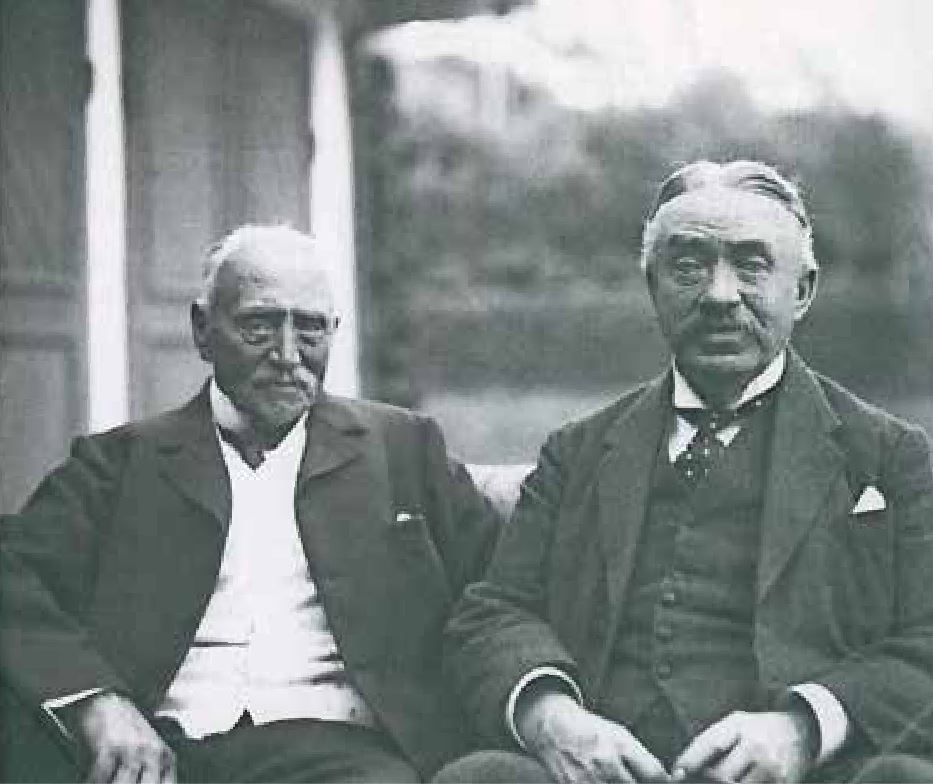

Bruder des Schweizer Generals

Um wen aber handelt es sich beim geheimnisvollen Arnold Wuille di Bille? Um niemand anderen als den älteren Bruder Arnold Robert (1846–1924) von General Ulrich Wille (1848–1925).

Das Geschlecht der Vuille stammt ursprünglich aus La Seigne im Kanton Neuenburg. Ururgrossvater Henri Vuille (1714–1760) war nach Deutschland ausgewandert, Vater François (1811–1896) nannte sich in Hamburg endgültig Wille, weil dies für deutsche Ohren vertrauter klang. François, politischer Journalist und 1848 als liberaler Politiker im Frankfurter Vorparlament, musste nach dem Scheitern der Revolution Deutschland verlassen und liess sich 1851 auf dem Landgut Mariafeld in Meilen nieder.

Während Ulrich später nach dem Rechtsstudium eine militärische Karriere verfolgte, versuchte sich Arnold als Literat und Gutsbesitzer auf Mariafeld. Mit wenig Erfolg. Dass er dabei auch noch «hochpreussisch-aristokratische Wesenszüge und Gewohnheiten» annahm, war für den demokratisch gesinnten Vater schwer zu verdauen. Trotzdem kaufte er seinem Sohn das Schlossgut Rickelshausen.

1876 wurde der romantisch veranlagte Baron Arnold-Robert Vuille di Bille, Seigneur du Col des Roches, badischer Staatsangehöriger; das Tragen des unrechtmässigen Adelstitels wurde ihm aber gerichtlich untersagt. Die Bille ist einerseits ein Fluss in Hamburg, wo Arnold und Ulrich zur Welt kamen, anderseits gibt es das Geschlecht der Vuille-dit-Bille tatsächlich.

Diese Konstellation mag andeuten, wie schwierig es für manche Deutschschweizer gewesen ist, sich während des Ersten Weltkriegs von Deutschland abzugrenzen, zumindest solange von diesem keine unmittelbare Bedrohung der Schweiz ausging.

Keine Höri-, keine Bibertalbahn

Tragisch für Wuille di Bille war, dass sein unermüdlicher Einsatz zwischen 1903 und 1914 für den Bau einer Höribahn von Radolfzell über Oehningen und Gailingen bis nach Schaffhausen nichts fruchtete – nicht zuletzt, weil die Schweizer Gemeinden Stein am Rhein und Ramsen noch immer unter dem Abtragen der Millionenschulden vom Bau der Nationalbahn in den 1870er-Jahren litten.

Mit einem besseren Bahnanschluss wäre die Ziegelfabrik Rickelshausen zweifellos lukrativer als ohne günstiges Transportmittel zu betreiben gewesen. In diesem Bereich gibt es also Parallelen zur nicht realisierten Bibertalbahn, auf die man in der Ziegelfabrik Hofen jahrzehntelang grosse Hoffnungen gesetzt hatte.

Unmittelbar nach Ankauf wurde die Dampfziegelei Rickelshausen durch eine Reihe von Um- und Neubauten erheblich vergrössert und mit einer Drahtseilbahn ausgestattet. Am 12. Juli 1905 lesen wir: «Die Fabrik ist neu erbaut, mit Maschinen neuester Konstruktion versehen und gut eingerichtet. Das Geschäft verspricht rentabel zu werden.»

Das Gesamtunternehmen beschäftigte damals rund 600 Mitarbeitende, die Hälfte davon in Thayngen, 120 in Hofen und 180 in Rickelshausen. Ansonsten weiss man bislang fast nichts über Produktion und Beschäftigtenzahl.

Neu aufgetaucht ist ein Prospekt aus dem Jahr 1908, mit dem für Stallbodenbeläge aus Hohlziegeln sowie Hurdisdecken geworben wurde.

Für April 1933 ist die Teilnahme an der Mustermesse in Basel belegt: «Zum eisernen Bestand der Mustermesse gehört das Arrangement aller denkbaren Geschenkartikel der Thaynger Kunst-Keramik, die A. G. der Ziegelfabriken Thayngen (Filiale Rickelshausen) verschafft sich wohl durch ihre schönen Vasen, Schalen, Dosen und andere kunstgewerbliche Gebrauchskeramik einen jährlich sich vergrössernden Kundenkreis, — wie sie durch ihre Thaynger Klinker und Dachhourdis immer wieder die Fachmänner für sich interessiert.»

Viele Rückschläge zu verkraften 1914 ging das Bankhaus Zündel in Konkurs, vor allem wegen Liquiditätsproblemen, weil ein Grossteil des Vermögens in die Vereinigten Ziegelfabriken investiert war. Das kurz zuvor in eine Aktiengesellschaft umgewandelte Unternehmen konnte nach einem gehörigen Aktienschnitt überleben. Allerdings musste 1916 das Werk Hofen geschlossen werden.

Dafür kam 1924 das Werk Mühlingen bei Stockack hinzu und wurde Rickelshausen als Tochtergesellschaft angegliedert. Es wurde 1971 verkauft und steht heute als Fabrikruine unter Denkmalschutz.

Während das Werk Mühlingen 1940 brannte und Thayngen an Weihnachten 1944 bombardiert wurde, scheint Rickelshausen während des Zweiten Weltkriegs materiell nicht in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Da man beim Wiederaufbau in Thayngen auf die Produktion von Ziegelwaren verzichtete, wurde diese Tradition einzig in Deutschland mit 120 bis 130 Beschäftigten aufrechterhalten.

Im Jahr 1962 zählte man in Thayngen 190 Mitarbeitende und ebenso viele in den beiden deutschen Werken zusammen.

1968 wurde das Werk Rickelshausen an das Falzziegelwerk Konstanz verkauft und später die Produktion nach Baden-Baden verlegt. Die Ziegelei diente danach dem Verkauf von Tonwaren und als Lager, 1982 waren noch zehn Personen beschäftigt.

Bei einem Grossbrand wurden Ende Dezember 1988 die Werkshalle und weite Teile der Fabrikgebäulichkeiten zerstört. Heute ist das Fabrikareal unter 40 Privateigentümer aufgeteilt und zu einem neuen, attraktiven Quartier geworden (siehe ThA vom 26. Juni).